REPORT開催レポート

第9回公開シンポジウム

- 開催日

- 2019年11月16日(土)13:00‐17:30

- 場所

- 東京国際フォーラム

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会は、2019年11月16日、東京国際フォーラムにて、第9回公開シンポジウムを開催しました。約180名の方に参加していただいた今回のシンポジウムでは、特別基調講演やブランディングコンテストで選ばれた実践事例の発表、トークセッションなどを行いました。

開会の挨拶

最初に岩本俊幸代表理事が次のように挨拶しました。

「当協会はブランド価値向上を担う人材を養成する専門機関として、設立当初より3つの基幹講座を設け、人材育成や啓蒙活動などを行なっております。卒業生のネットワークを広げ全国的なコミュニティを構築していくというビジョンを実現し、優れたブランドを構築できるプロフェッショナルを数多く輩出することで、日本経済の活性化と発展に貢献するというミッション実現を目指していきたいと思っております。

現在、ベーシックコース以上の受講者はのべ約2300人となりました。また、通常講座以外にイベントやセミナー、勉強会も実施しており、中でも9回目となるシンポジウムは毎年着実に参加者が増え、今回は約180名の方々にご参加いただいており、これまでの実績から中小企業庁、外務省、農林水産省の3省庁よりご後援をいただくことになりました。

今後は『社会的課題解決型のブランディング教育の日本一を目指す』『47都道府県でセミナー開催し、全国的な協働協創コミュニティを築く』『「ブランド・マネージャー」資格が、企業のマーケティング領域のみならず、産学官の中長期的戦略構築に必要な資格として位置づけられることを目指す』『ビジネス価値の高い「ブランド」の知識を持った若い人材育成を目指す』の4つの目標にチャレンジし、さらにブランディングの成功事例を数多く輩出し、『ブランド・マネージャー』資格が、学術面、実務面、社会的価値の面で功績が期待できる資格となることを目指していきたいと思います」

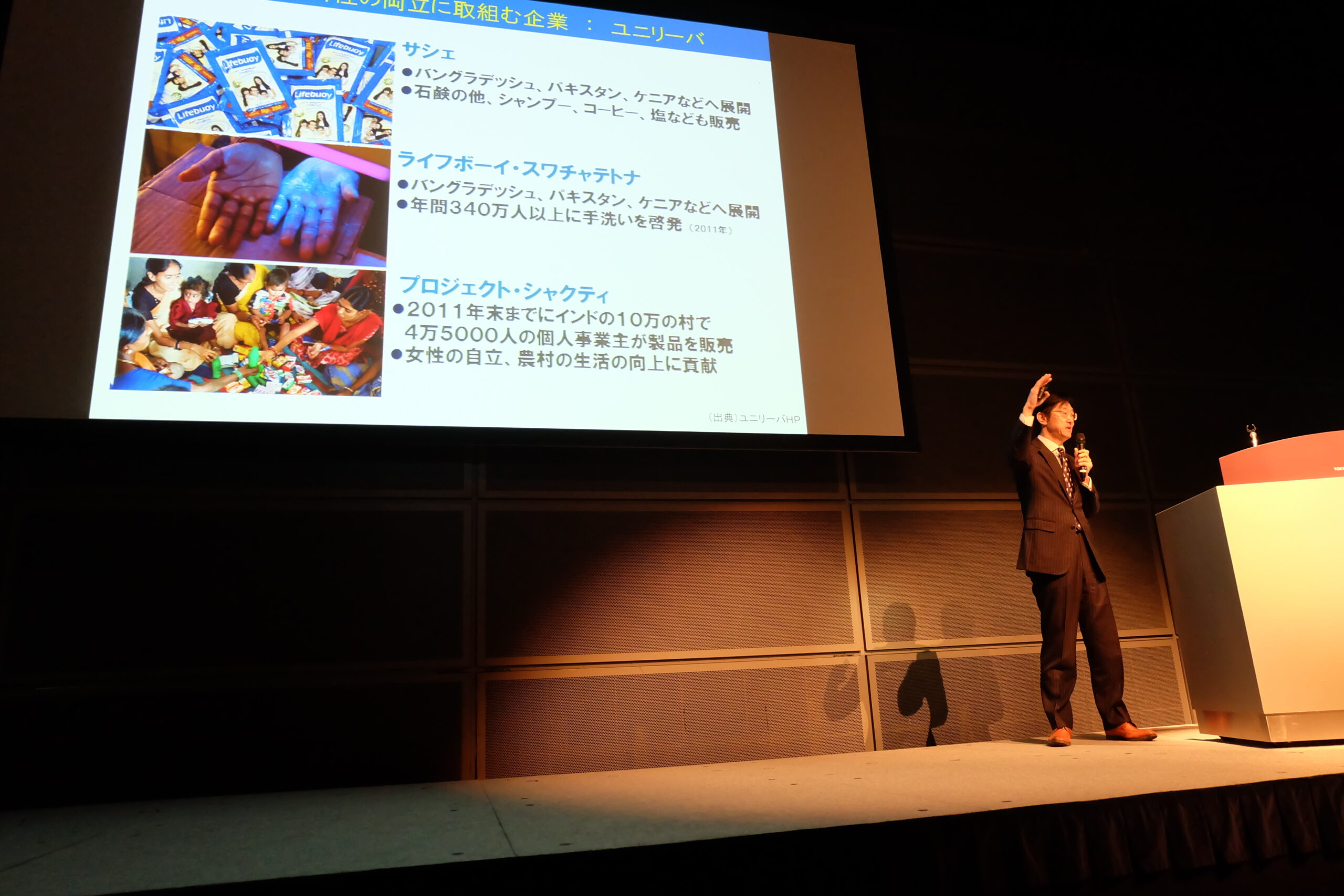

特別基調講演「社会性と経済性を両立するブランド戦略」

特別基調講演では、当協会顧問を務める長崎秀俊氏(目白大学教授)が「社会性と経済性を両立するブランド戦略」をテーマに講演しました。

長崎氏はまず、社会性と経済性が同時に求められるようになった背景について「儲けるための企業の活動が社会に悪い影響を与えている、という意見が注目されてきた」と説明。そうした背景から、企業の社会的責任を意味する「CSR」や共通価値の創造を意味する「CSV」という概念が生まれたと解説し、日本における実態やそれぞれの用語が誕生した経緯、そしてネスレやP&G、エミレーツ航空など社会性と経済性を同時に追求している企業の事例などを詳細に紹介しました。

また、長崎氏は自身がブランディングに携わった実例として、全国約4000店の花店ネットワークを基盤として花を届ける「花キューピット」のケースを紹介しました。存在価値の希薄化、組合員の求心力の低下、生活者へのコミュニケーション弱体化などの課題に対して「親近感、品質感、伝達力、専門性」の4つの価値を中心にした戦略を採用したと説明し、花に「長期輸送による環境負荷をかけない」ことを重視したとCSVの観点からも語りました。

長崎氏は講演のまとめとして、「『CSR』という社会性重視の認識から『CSV』という社会性と経済性を両立させる認識へ向かい、その後『SDGs』という世界共通の行動指標認識が出てきた。この流れが非常に重要だと思う」と強調。SDGsとブランディングにはロゴの活用など共通点が多い点を指摘し、最後に「経済性を追求しつつ社会性を追求することが、世の中に認められるようになっている。SDGsのフィルターを通してビジネスを見つめ直すことが、新しいビジネス創出のチャンスを生む」と、SDGsの視点でビジネスを捉える大切さを訴えました。

ブランディング事例コンテスト~受賞発表から事例紹介~

今年で5回目となるブランディング事例コンテストでは、当協会で学んだことを現場で活用した事例を募集し、その中から構築プロセスと成果が優れた事例を表彰しています。1次審査では書類選考、2次審査ではプレゼンテーション審査を行いました。その結果、2019年は以下の企業に各賞が贈られました。

大賞/中小企業庁長官賞:「Re:fa」

(株式会社オレンジフリー 吉田ともこ・蒲原くみ)

・準大賞:「Airレジ」

(株式会社リクルートライフスタイル 野村恭子)

・優秀賞:「イベリコ屋」

(株式会社サンアスト 佐治邦彦)

・優秀賞:「株式会社鈴ノ屋」

(株式会社ビスポーク 長田敏希)

・奨励賞:「手提屋」

(株式会社ウェブエイト 小林聖也)

・奨励賞:「ママフェスまつもと」

(ママフェスまつもと実行委員会代表 今関尚子)

・奨励賞:「貸切宿 茶心」

(一般財団法人こゆ地域づくり推進機構 齋藤潤一)

・SDGs審査員特別賞:「株式会社MJカンパニー/株式会社みかも」

(株式会社ファーストデコ 扇野睦巳)

・地方創生審査員特別賞:「リゾートインヤマイチ/m.m.d・セトヤキHEX」

(株式会社コムデザインラボ 高木純)

・農商工連携審査員特別賞:「新富ライチ」

(一般財団法人こゆ地域づくり推進機構 齋藤潤一)

準大賞 Airレジ

自社POSレジアプリ「Airレジ」のブランディングを行なったリクルートライフスタイルの野村恭子氏が、以下のような発表を行いました。要旨は次の通りです。

「Airレジ」はアプリをダウンロードしたiPadなどがそのままレジになるサービスです。「スマートで簡単」をコンセプトに、2013年11月から開始しました。現在はPOSレジアプリカテゴリで、利用店舗数ナンバーワンのサービスとなっています。

ブランドビジョンは「商うを、自由に。」とし、「お店を取り巻くわずらわしさを減らし、自分らしいお店作りができるようにする」というミッションを策定。「質が担保されている状態で量をあげる」というブランド戦略の基本方針を定めました。マーケティングで意識したのは純粋第一想起率。「思ってほしいイメージの総量」が消費者の中に蓄積されることを重視し、同カテゴリの純粋第一想起率は3.4倍になりました。ただ、大事なのはブランド認知率の向上が、どうビジネス貢献するのか、ということ。経営陣から継続的な投資を獲得するため、ブランディングを定量的に証明するワークに取り組みました。

検証前には、「質を重視した一貫性のあるブランディングを継続すれば、顧客にとってよいブランドイメージ総量が増加し、カテゴリ内での純粋第一想起率が伸長。最終的に『Airレジ』のビジネスKPIのアカウント数の増加につながる」という仮説を立てました。検証ではデータの定義や期間設定を厳密に定めたほか、イメージ総量をスコア化するなど見える化も実施。これにより、ブランディングがビジネス貢献していることがグラフで可視化され、検証前の仮説を証明することができました。

成功するブランディングに必要なことは「言語化、仕組み化、イメージ統一化」。具体的には、ブランドブック作りや、社内イントラネットを駆使した1年間に342件ものブランドレビュー、さらにブランドバリューを体現したコピーやデザイン、感じてほしいイメージの映像化などに取り組みました。

今回伝えたかったのは、ブランディングのビジネス貢献は、定量的に証明できるということ。そして、成功するブランディングは「言語化、仕組み化、イメージ統一化」が必要ということです。ブランディングを続けるために欠かせない投資を引き出すためには、経営者の納得を得る必要があり、そのためにもしっかり定量化することが大事だと思います。

大賞 Re:faのブランディング

椅子やソファの張り替えなどを請け負う大阪・西成の町工場「Re:fa」のブランディングを行なった、オレンジフリーの蒲原くみ氏が以下のような発表を行いました。

Re:faのブランディングは、2014年に「どうしたらブランドカンパニーになれますか」とご相談いただいたことがきっかけで始まりました。それから2019年まで、5年間にわたって「強いブランドをつくる」「ブランド価値を高める」「ブランド価値を再構築」の3つのフェーズでブランディングに取り組みました。

フェーズ1の「強いブランドをつくる」では、明確なターゲティングとスタッフ全員が仕事にプライドを持つことが目的です。「椅子の張り替えはごみの排出を低減する環境配慮型サービスだ、持続可能な資源循環型社会を実現するための大切な仕事だ」という価値を認識することが大切なポイントでした。また、Re:faのメンバーと20時間かけてディスカッションを行ない、「椅子ならまかせてドラえもん」というブランド・アイデンティティを導き出しました。

フェーズ2「ブランド価値を高める」では、ブランドの価値の源泉は人にある、との考えに基づき、環境と教育を整えることに注力。具体的には、残業の短縮など働き方改革や、職人を育成するカリキュラムを作るなどキャリアパスの構築に着手しました。

そしてフェーズ3「ブランド価値を再構築」ではブランドビジョンを「下町の太陽」に設定。「目の前の小さなことを改善し、繰り返しながら、次世代にバトンをつないでいく。そのことが持続可能な未来につながると信じています」というメッセージも創出し、育ててくれた人情の街・西成への思いを大切にプロジェクトを進めていきました。

さらに、それまでブランディングの一環として行ってきたことを、SDGsのフレームワークに当てはめて検討しました。地球温暖化、廃棄物などの問題を解決する「Clean to Zero」、働き方改革やカンボジアでの椅子張り替え技術教育などを行なう「Working Support」、子育てママの積極採用や地域の子供たちの工場見学、障害者雇用などの「Regional withRe-fa」の3つのテーマを設定しました。

こうしたブランディングを2014年から2018年まで行った結果、売り上げは46%増、粗利は33%増、新規顧客のリピート率は20%増、残業時間は50%減という結果を出すことができました。

参加者を交えたトークセッション

進行:岩本俊幸(当協会代表理事)

トークセッションでは、審査員や受賞者の方による発表事例に関するディスカッションを行いました。各氏の発言の大要は以下の通りです。

岩本俊幸(当協会代表理事)

(ブランディング事例コンテストは今回が5回目の開催となりました。審査項目は機能的価値、情緒的価値、社会的価値、独自性、洞察力、実行力、経済効果、社内浸透の8つの項目で選びました。特別顧問の田中洋先生は本日は参加されておりませんが、評価コメントをいただいておりますので、読み上げさせていただきます。「大賞のオレンジフリー様のブランディング活動の優秀な点は3つあると思います。ひとつめは、使い古した家具を再生させるという、それ自体がエコな事業を対象としたこと。ふたつめは、職人を育成する事業活動を伴わせて実施されていること。みっつめは、地域に根差した活動でありながら、同時にSDGsにつながるという世界性も持っていること。つまり現代のブランディングに求められている要素をすべて併せ持っていることが高く評価されたのだと思います」。また、準大賞の「Airレジ」につきましては「レジという仕組みを革新したことが最も評価できます。ブランディングの必要性を訴えるだけでなく、ブランディングを行なうことで事業がよりうまくいくことを証明した、という意味で評価できます」ということでした。

準大賞&最優秀賞:真のエシカルを実践した肉屋のブランディング

(ブランド・マネージャー:合同会社Brand. Communication. Design. 平野朋子/三浦事ム所 三浦路夫) [受賞理由] エシカル消費とアニマルウェルフェアを重視した革新的なブランディングで、新たな市場価値を創出。顧客層の若返りや売上目標の達成を通じ、持続可能なビジネスモデルを確立し、企業理念を体現した戦略の完成度が高く評価されたことが最優秀賞の受賞理由となった。

水野与志朗氏(当協会理事、ビーエムウィン・ブランディングオフィス代表取締役社長)

今は「ちょうどいいがすごくいい」というような開発のトレンドがあると思います。いわゆる機能競争ではなく、一種のリバースイノベーション、つまり「簡単で分かりやすいものの方がいい」というトレンドですね。そういう意味では「Airレジ」は従来のPOSレジを破壊する、破壊的イノベーションだったのではないかと思います。

今回のひとつのテーマでもあるSDGsについて言いますと、他者に対してテイクケアする精神、いわゆる愛ですが、そこまで含めて世間はブランドのことを見ているんだろうなと思いました。たとえば就職人気ランキングなどでも、「どの程度社会貢献しているか」などの視点で評価されるような時代になれば、SDGsが本格的に定着したということなのではないかと思いました。

小池玲子氏(当協会評議員、クリエイティブハウスR-3代表)

今回のコンテストですごく面白かったのは、大賞と準大賞が対照的だということです。片やイメージを数値化するという非常にクールなビジネスであり、片や血の通った、本音しか言わない大阪西成の人々の事例。この対比が面白かったと思いました。

シンポジウムへの参加は今年で9回目となります。初期のころから受賞者のプレゼン内容を見ていて感じたことですが、以前は表面的、デザイン的な観点からブランドを作っていく意識があったと思います。ですが、最近は事例を見ていて、やはりブランドは人や世界の動き、価値の変化、そうしたことを意識しなければいけないのだと感じました。

「Airレジ」の発表事例のグラフにもありましたように、ブランディングは「継続性」と「ブレない心」が非常に大切だと思います。企業に寄り添い、自分の意志を通すこと。つまり継続性とブレない心を持ち続けていたことが、両事例の成果につながっているのではないかと思います。

榛沢明浩氏(当協会評議員)

「Airレジ」のような商品は「こんなにたくさん機能があります」「こんなに便利になります」という機能的な価値をメーンに訴求しがちなイメージがあります。ですが、リクルートライフスタイルさんは加えて「情緒的価値も大事」と訴求されました。その理由が、今日のお話を聞いてよく理解できました。

高田敦史氏(当協会アドバイザー、A.T.Marketing Solution代表)

Re:faさんのプロジェクトで「椅子ならまかせてドラえもん」というブランド・アイデンティティを導き出されていたことが、すごく良いなと感じました。マーケッターは往々にして、文言をキレイでカッコいい方向に持っていく傾向がありますが、あのブランド・アイデンティティを関わったみなさんが「良い」と感じるところまで一緒にブランディングをされていることが、本当にすごいと感服しました。

山崎浩人氏(当協会アドバイザー、株式会社サイバー・コミュニケーションズ ブランドコンサルタント)事業のブランディング

近、大企業のコンサルティングをしていて「目先の売上げに走りすぎているのでは?」という懸念を抱いています。ブランド自体の価値が薄れているのではないか、と。個人的に「企業は社会の役に立ってナンボ」というポリシーを持っているので、悶々としていたのですが、今回、リクルートライフスタイルさんの事例を聞いて「この事例、使えるな」と思いました。分析の手法そのものは王道ですので、みなさんもおそらく応用できるのではないかと感じています。企業活動を“社会貢献”という原点にいったん引き戻し、そのための方法論としてブランドが必須ということを改めて示したと思います。本日は、ブランドとは人の思いを形にして誰かをハッピーにする仕事なんだな、ということを改めて体感できたいい機会だったと思います。

吉田ともこ氏(株式会社オレンジフリー)

ブランディング事例でお話した「椅子ならまかせてドラえもん」というブランド・アイデンティティは、実は私も当初は「どうしよう」と思いました。ですが、そのブランド・アイデンティティが出たとき、そこに集まっていたメンバーが盛り上がったんです。結局、ブランド・アイデンティティは自分たちの背骨なので、合わなければ途中で捨ててしまう。外部からマネージャーが入り「こっちがかっこいいですよ」と勧めるのは絶対にダメだと思いました。自分たち自身から生まれたものを、事業を活性化させていくドライバーとして使ってほしいと思ったんです。

SDGsについては、今までにいろいろと行ってきた活動の中に散らばって見えていた要素がたくさんあり、それらを束ねることができたことに、今回のブランディングの大きな意味があったと思っています。Re:faは、自分たちの価値を世界の共通言語であるSDGsで確認することができ、さらにしっかりと効果を数値化することで、PDCAを回していくことができる会社。今はそうした数値を見ながら、どこを頑張ればいいのか決定していく段階なのかなと考えています。

野村恭子氏(株式会社リクルートライフスタイル)

今回「Airレジ」のブランディングで一番恐れていたのは、“打ち上げ花火”になってしまうことでした。情熱がある私がいる間はいいですが、将来的に担当者が変わったとき、ブランディングが途絶えてしまう可能性がある。そうならないためにも、しっかり数値で示すことが大事だと思っていました。ブランディングは、単にブランド認知率が上がるだけでは自己満足でしかありません。事業体なので当然、利益は出さなければなりません。ブランディングがビジネス貢献していることが明確に示されたグラフを見たとき、経営陣はもちろん、一緒にブランディングを行なっているメンバーの意識も明らかに変わったと思います。

今後は3つのチャレンジを考えています。まず、「Airレジ」の利用を中止した方の中にはブランドのイメージが利用前と隔たっているケースがあるのですが、それは利用者への伝え方が一致していないということですので、そこの部分を今回のワークを生かして改善すること。次に、今回の事例を「Airレジ」以外の「Air」シリーズにも応用していくこと。そして3つめは、やはりインターナルブランディングです。事業が大きくなり、拡大するとブランドに関わるスタッフも増え、それぞれの解釈が始まってしまいます。そこをどう意思統一していくかがこれからのテーマだと思います。

長崎秀俊氏(当協会顧問、目白大学教授)

お話したいことが2つあり、ひとつは「感動した」ということです。たとえばRe:faさんの事例では、労働条件など明らかに逆境といえる状態をプラスに変えています。また、SDGsを事業に当てはめていることもポイントで、当てはめてみて、その中でアクセルを踏む部分と踏まない部分を分けています。アクセルを踏む部分では、国内で行ったことを海外にも持っていっている。それを見て、社内の人間も「ここに力を入れるんだな」と気づくことができるのだと思います。

もうひとつは「コンセプト」についてです。ブランドのコンセプトというものは、やはり内側から出てこないと浸透しません。Re:faさんはそれを「ドラえもん」という言葉で浸透させ、商品にまで結び付けたところがすごいと感じました。お店は夜は閉めるのでその間に張り替えましょう、というサービスを生み出しているように、言葉だけで終わらせず、形に結び付けている点がすばらしいと思います。お客さんの立場からサービスを見直し、その結果、新しいサービスが生まれる、そういう姿勢がコーポレートブランドへフィードバックされ、そういった視点の会社だというイメージが蓄積されていく。それが「コーポレートブランドを作る」ことにつながっているのかなという印象を受けました。

閉会の挨拶

最後に長崎秀俊顧問から次のような閉会の挨拶がありました。

「このコンテストの審査をさせていただいて、こういったブランディングを続けていくことで『ふたつの大きな力を超えるのでは』と感じました。ひとつは、資本力。ブランドはアイデア勝負なので、中小企業だからこそ、早く動くことができ、早く世の中に浸透させることができると思います。もうひとつは、距離。地方の事例をいろいろ見させてもらい、ものすごく頑張っていると感じました。今はインターネットでいろいろな情報を発信できるので、地方だから情報が届かないということがありません。距離を超えれば、都心にあるから有利、ということではない形でビジネスが進んでいきます。地方から元気になり、日本中が底上げされていく、そういう時代が来るのかなと思いました。さらに、今はSDGsという観点で、環境を良くして儲けることは悪ではないという風潮が広がっています。こうした動きを進めつつ、活発な意見交換により知識を入れていただくことで、小さな企業でも資本力とは関係なく元気になっていくのではないかと感じました。関わらせていただいて、非常に勉強になりました。引き続き、いろいろ教えていただければと思います」